今回のパソコン周りの整理、更改について。

本当にやりたかったのはキーボードの更改です。更改というか、会社PCと兼用のコンパクトキーボードを使ってましたが、やっぱり自宅PCは違うキーボードを使いたい。切り替えるのがめんどくさいという理由です。どうせ買うのであればやはり原点に戻るべきだと思い、東プレのキーボードとすることにしました。

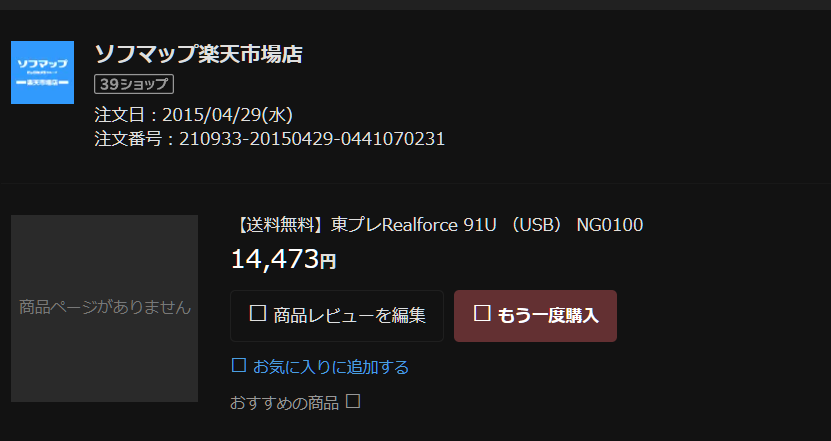

Oがちょっと引っかかるような感じがあるけど古いRealforceはまだ持っています。今ではエミュレータを動かしているだけのPCに繋いでいてほとんど使うことはありません。と言うのも、今の環境で使うにはやっぱり使い勝手が悪いんですよね。有線接続なので、パソコンとの距離にちょっとした制限があること、取り回しが今のL字デスクだと不便があったりして使うのを辞めていました。このRealforceはかなり昔に買ったので基板も少し錆びているので、さすがに新しいのを買おうかなと言う気分でした。確認したらどうやら買ったのは2015年のことのようで、楽天のソフマップオンラインで買っていたようです。

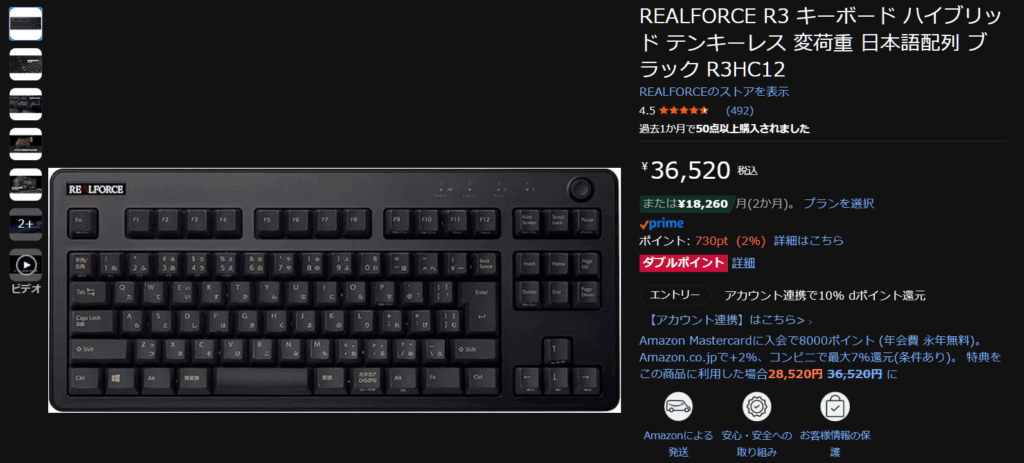

当時の価格を見てびっくりしました。あの頃は2万もしてなかったんですね。わずか10年前のことですけど2倍以上に価格が上がったって事ですねえ。まあ、その分変わったところもあるんだろうなと思います。今回買ったのは当時とは違っていて無線にも対応できるタイプで、Bluetooth接続が可能となっています。

今回はこのR3というモデルのテンキーレスでブラック、そして相変わらずのテンキーレスのモデルを購入しました。お値段が36,520円、10年前に同じテンキーレスでUSBの有線接続と違いはありますが、同じ可変荷重。でも価格は2.5倍という価格差。10年とはいえここまで上がるとはなあと感じてしまいますね。とはいえ、Bluetoothにも対応し、マルチペアリングも使えると言った現代的な機能も搭載。Nロールキーも全キー対応ですし、ユーティリティソフトも付いてるんでキーの入れ替えなどの設定もできるのもいいですね。詳細はこの後記載しますが。

まずこのキーボードの全体的な特徴などを。

主な特徴

- 静電容量無接点方式スイッチ:極めて滑らかで高耐久な打鍵感。長時間の使用にも快適。

- Nキーロールオーバー対応:複数キー同時押しでもすべて認識。ゲーマーや高速タイパーには心強い機能です。

- APC機能(アクチュエーションポイントチェンジャー):キーストロークの深さを4段階調整可能。

- 有線+無線のハイブリッド対応:R3はBluetoothとUSBの両方で接続可能。環境に合わせて選べます。

気になる点

- 価格が高い:プレミアムモデルなので2万円〜3万円超えも。初心者には少々敷居が高い。

- 重量感がある:持ち運びには不向き。

- Bluetoothでのスリープ:スリープからの復帰の際に電源ボタンを押す必要がある。

- 電池の持ちがいまいち:ロジクールなどと比べると電池の持ちが悪い。

実際に使ってみての特徴というか違いとしては、昔のモデルとの違いとしてはぱっと見はほとんど変わらないんですが、キータッチの感触が変わっているような気がします。なんとなく違うんですよね。どう表現したら良いのかがわからないんですが。スコスコ感が違うと言うかなんというか、まあ表現しづらいです。

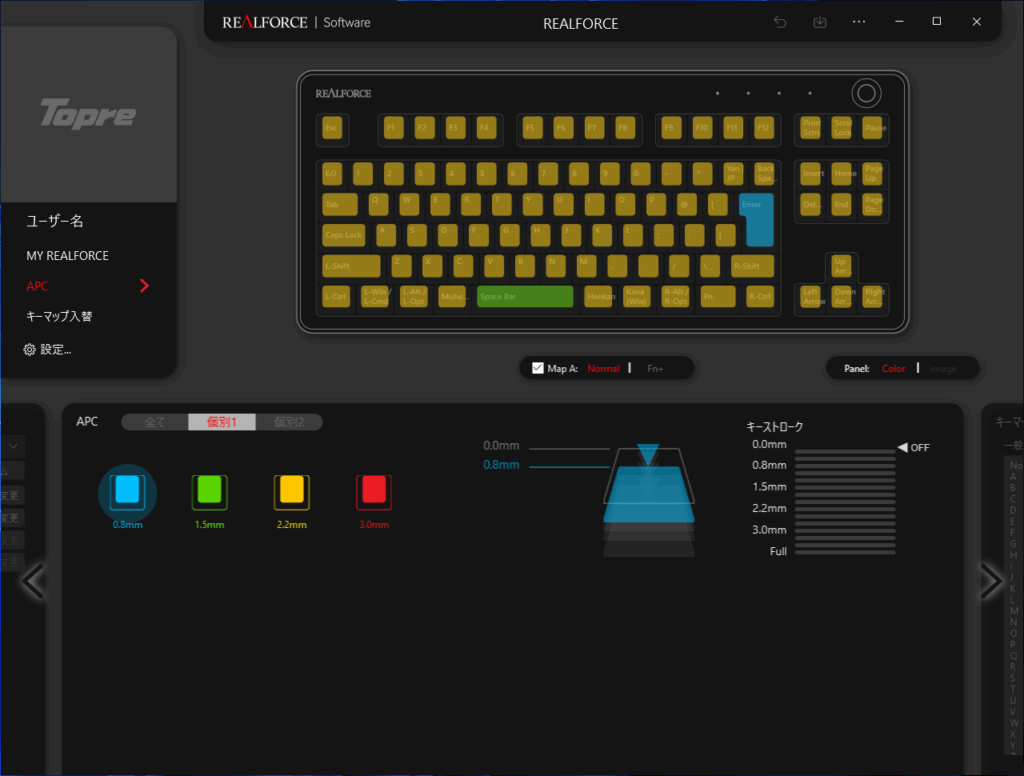

キー入力の押下位置を制御するAPC機能

APC機能とは、アクチュエーションポイントチェンジャーといい、各キースイッチのオン位置(キーを押して反応するまでの深さ)を調整できる機能です。どういうことかというと、一般的なメンブレンスイッチ(メンブレン式キーボード)では、ゴムが接点と触れるために奥まで押し込まなければなりませんが、Realforceは静電容量式と言われる方式を採用しており、前述のゴム接点などがありません。そのため、設定によってキー入力判定できる位置を変更できるというわけです。

ここで注意するのはキー入力の反応をソフトウェアで制御しているだけであって、キータッチの感触が変わるわけではありません。可変荷重の押す力を弱くすると言うわけではありません。そこはご注意ください。

この機能によって、キーをしっかり打つ必要が無いため、その重厚な見た目に寄らず軽いタッチで入力が可能で、比較的疲れない入力が可能です。特に文章を作成する業務や軽い反応でも生死を分けるようなFPSゲームなどではその効果を発揮することでしょう。

では、実際にこれがどういう風に設定するのかを少し書いていきます。

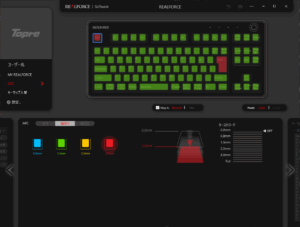

まずは全体の見た目を確認してみましょう。

こういった画面で設定が可能です。では各項目を細かく見ていきましょう。

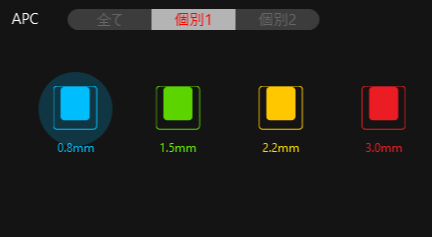

これが各設定項目で、スイッチが反応する深さの設定になります。一番浅い所では0.8mmとなっており、かなり浅いです。ちょっと触れただけでも反応しそうな勢いですね。逆に3mmとなるとそこそこ深く押し込まないと反応しません。それを設定するのがこの色で、これをそれぞれのキーに割り当てていきます。全部同じにもできますし、1つのキーごとに変更なんてのもできます。その辺りは個人の好みの問題といった所ですね。

文章だけで見ていてもわかりづらいところもありますので実際にちょっとした動画を撮影しました。数秒の物ですが、複数撮ってまともに見えそうなのを探したところ、0.8mmと3mmの両極端がちょうど良さそうだったのでそれを載せようと思います。まずは3mmの方から。

商店の問題で少し画面の方がボケてますが、MSIのロゴ近くにあるカーソルが動いたり動かなかったりしていると思います。それが3mm以上押されたときと押されてなかった時の差になっています。結構押し込まないと反応しないと感じました。底打ちはしなくても良いんですが、半分以上キーを押し込まないと反応していません。

続いて正反対の設定0.8mmでの反応です。こっちはこっちで問題がありそうです(笑)

触れただけではさすがに反応しませんが、少し押し込むとすぐ反応します。かなりの差があるのがわかりますね。これだけ違うのであればキーによっての違いをつけてメリハリをつけることも可能かと思います。私は実際に変更していて、EnterとESCは重めにしています。細かく変更したい人はもっと色々と変更するんだと思いますが、私はこれで十分です。

これがAPC機能で売りのヒトツとなっているものですね。

古いモデルとの違い

正直いって古いモデルとはスイッチそのものの変更は軽微なところです。前述の通りにスコスコ感がちょっと違うような気がするという程度です。これも気のせいと言われてしまえばそれまでかもしれません。また、10年使っていたのでそちらがへたっていて本の感触に戻ったので変わったように感じるということも考えられます。なので、特に変わりが無いと思っています。

私のクセの影響かもしれませんが…

私の入力方法のクセがある関係なのかもしれませんが、私は今まで色々なキーボードを使ってきましたが、大体oキー(オーキー)から壊れる傾向があります。なぜかここが引っかかるような感じになって入力しにくくなってから続いてスペースバーが調子悪くなってからつぎにYが調子が悪くなると言う傾向があって、前に使っていたU91も打てないわけではないのですがoは調子が悪くて斜めに押し込まれるような引っかかるんですよね。これって何でなんだろうといつも思っています。これが数年で出る分にはしかたがないと思うんですが、2年くらいで起きるのでなんだかなデス。

と言うわけで、今回はキーボードの公開について書いてみました。とてもいいキーボードですが高い。高いけどあの気持ちいい入力は中々代えがたいものもあると思うので、気になった方は是非。